病院便り

軟口蓋過長症について

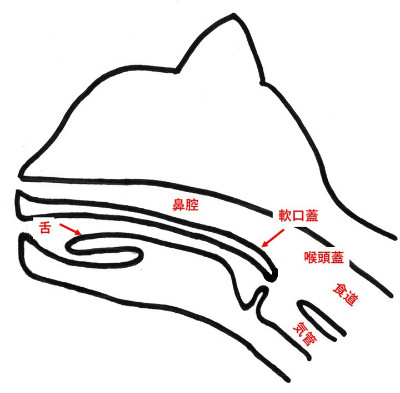

軟口蓋とは

口腔の中の硬口蓋の奥にあるやわらかい部分。飲食する時に鼻孔への通路をふさいで食物が鼻にはいるのを防ぐ役割をしています。

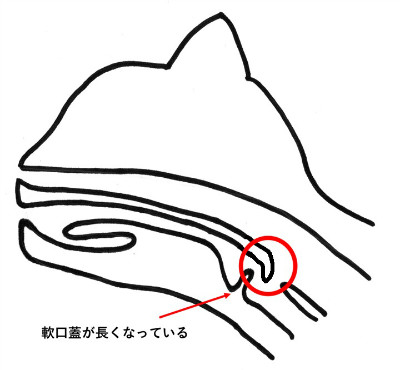

犬の軟口蓋は先が気管の蓋(喉頭蓋)の先端と重なるか重ならないかほどの長さが正常であるとされています。したがって喉頭蓋の先端を超えて披裂軟骨など尾側にまで進展している状態が軟口蓋過長であると診断されます。主に短頭腫で多く発生することが報告されています。

通常

過長症の場合

症状

一般的な臨床症状は睡眠時のいびきや興奮時にガーガーと呼吸音が鳴るなど、多くの場合開口呼吸を伴っています。

努力性呼吸、重度であるとチアノーゼ(舌の色が青紫色に変化)、失神が見られるものがあります。

診断

診断は臨床症状と画像所見を基に行います。レントゲン、CT所見では咽喉頭部において軟口蓋の尾端が顕著に喉頭蓋先端よりも尾側に位置していることが確認できます。また内視鏡検査で直接咽喉頭部を観察することで診断を行います。

治療

最も有効な治療法は過長部の外科的切除です。重度の臨床兆候を示す場合には部屋の温度を下げ、咽喉頭部の炎症や浮腫を軽減するために消炎剤を使用します。また軽度である場合、体重減少や運動制限、適度な温度管理などが必要となります。

ベントちゃんのケース

呼吸がフウフウとしんどそうだと診察に来られた際にレントゲン検査を実施し、短頭種気道症候群と 判明しました。そのため、呼吸が楽になるよう軟口蓋の切除手術をお勧めしていました。しばらく様子を見られていましたが、症状が重くなっているようだと相談があり、超音波メスで軟口蓋切除と鼻孔拡大手術を行いました。 入院治療を終え、元気に退院されました。現在、呼吸はとても調子がいいとのことです。

マックちゃんのケース

以前よりお腹がキュルキュル鳴り、食欲にムラがあり吐く頻度も多くなってきたとのことで通院されていました。胃腸炎の治療では改善しなかった場合、短頭種気道症候群の可能性もあるので画像検査をおすすめしたこところ、飼い主様は検査を希望されました。 検査で短頭種気道症候群と分かり、超音波メスで軟口蓋切除と鼻孔拡張の手術をおこないました。入院治療を終えて元気に退院され、術後は吐く回数が劇的に改善され、いびきもかかなくなったそうです。

マンゴーちゃんのケース

呼吸がしづらく、イビキもひどく、興奮すると失神してしまうので、他の病院で診てもらったそうですが、「手術はお勧めしません」と言われたそうで当院に来られました。鼻孔もせまく、軟口蓋も過長だったので、超音波メス等を用いて、余分な軟口蓋の切除手術と、外鼻孔形成手術をすることになりました。 今まではイビキや激しかった呼吸音が、手術後は改善され、元気に退院されました。その後は、失神は無く元気になったそうです。